Objekt des Monats

Jeden Monat rücken wir im Kreismuseum Prinzeßhof ein besonderes Stück aus unserer Sammlung ins Rampenlicht. Mit einem Bild und einem begleitenden Text stellen wir ein Exponat vor, das spannende Einblicke in die Geschichte, Kunst oder Kultur des Kreises Steinburg gibt.

Ob historische Dokumente, Alltagsgegenstände oder einzigartige Sammlerstücke – das „Objekt des Monats“ zeigt die Vielfalt und Bedeutung unseres Museumsbestands.

Besuchen Sie regelmäßig unsere Website, um mehr über die faszinierenden Geschichten hinter den Objekten zu erfahren!

Februar 2026

Itzehoe im Wandel, vier Ansichtspostkarten erzählen Stadtgeschichte

Ansichtspostkarten sind weit mehr als bloße Reisegrüße. Sie halten Momentaufnahmen fest und spiegeln, wie Städte gesehen, genutzt und erinnert wurden. Vier historische Postkarten aus Itzehoe, entstanden zwischen 1903 und 1958, führen durch unterschiedliche Zeiten und zeigen, wie sehr sich das Stadtbild und das Leben vor Ort verändert haben.

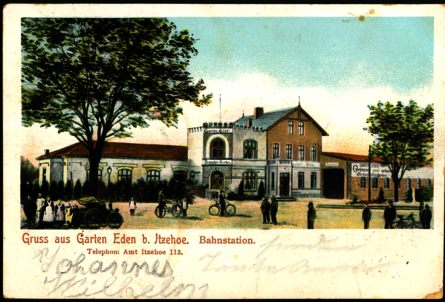

Die älteste Karte von 1903 zeigt den legendären „Garten Eden bei Itzehoe“, einen der größten Vergnügungsparks des Kaiserreichs. Auf einem 2,4 Hektar großen Gelände in Edendorf hatte Gastwirt Eduard Müller ab 1896 ein Ausflugsziel geschaffen, das Gäste aus ganz Deutschland anzog. Irrgarten, Wintergarten mit Palmen, Kegelbahnen, Tennisplatz, Tiergehege, Museum, Aussichtsturm und große Gartenlokale boten Unterhaltung für Tausende. Soldaten aus dem Lockstedter Lager, Arbeiterinnen aus der Itzehoer Netzfabrik und Ausflügler aus der Region prägten das lebendige Bild des Parks. Nach wirtschaftlichem Niedergang, Erstem Weltkrieg und Inflation verschwand der Garten Eden fast vollständig. Heute erinnert nur noch der Schriftzug am einzigen erhaltenen Gebäude an dieses einstige Freizeitparadies.

Eine zweite Postkarte von etwa 1910 zeigt die Viktoriastraße, die zentrale Verbindung zwischen Bahnhof und Stadt. Noch unbefestigt und von zahlreichen Bäumen gesäumt, war sie eine repräsentative Prachtallee der Gründerzeit. Benannt nach Auguste Viktoria, der späteren deutschen Kaiserin, spiegelte die Straße den wirtschaftlichen Aufschwung und das bürgerliche Selbstverständnis Itzehoes um 1900 wider. Viele Gebäude aus dieser Zeit prägen das Straßenbild bis heute.

Die dritte Karte führt an den Dithmarscher Platz um 1940. Der großzügig angelegte Platz mit breiter Straße und Wartegebäude für den Omnibusverkehr wirkt deutlich offener als heute. Die wechselnden Bezeichnungen des Areals, zunächst inoffiziell Wilstermarschplatz, später Dithmarscher Platz, zeigen, wie sich städtische Räume im Laufe der Zeit verändern und neu definiert werden.

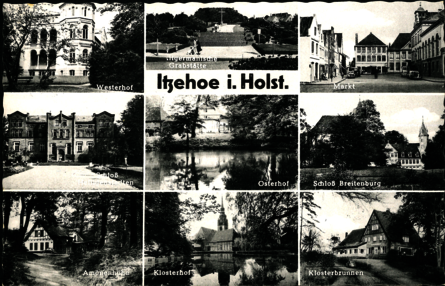

Die jüngste Postkarte von 1958 bietet schließlich einen Überblick über neun Orte in und um Itzehoe: vom Marktplatz mit dem Alten Rathaus über die Villa Westerhof, die Schlösser Breitenburg und Heiligenstedten bis hin zur Amönenhöhe und zum Klosterhof. Besonders markant ist der sogenannte Geschichtenberg, ein bronzezeitliches Hügelgrab, das im Nationalsozialismus ideologisch überformt wurde und heute als Gedenk und Lernort dient.

Gemeinsam erzählen diese vier Postkarten von Freizeit und Alltag, von Aufbruch, Wandel und Erinnerung. Sie zeigen Itzehoe als lebendige Stadt im stetigen Veränderungsprozess und laden dazu ein, vertraute Orte mit neuen Augen zu sehen.

Text: Carolin Ellering und Paul Siemer

Dezember 2025

Die barocke Deckenmalerei von 1675

© Bildarchiv Foto Marburg/ CbDD/ Andreas Lechtape

© Bildarchiv Foto Marburg/ CbDD/ Andreas Lechtape

Zu den besonderen Schätzen des Kreismuseums Prinzeßhof gehören drei bemalte Holzbalkendecken aus dem Jahr 1675, die sich bis heute im Gebäude erhalten haben. Sie stammen aus dem Umbau des Hauses unter Nicolaus Brüggemann im Jahr 1674, als im Obergeschoss an der Gartenseite drei repräsentative Räume entstanden.

Eine der Decken ist figürlich gestaltet und zeigt auf dunklem Grund ein lebendiges Geflecht aus orangefarbenem Rankenwerk, durchzogen von Früchten, weißen Blättern und großen Blumen. In dieses Blattwerk sind mehrere Knabenfiguren eingebunden: Sie klettern, musizieren, stürzen und fangen einander auf. Ergänzt wird die Szenerie durch Tierdarstellungen wie eine Eule und einen Hasen. Die Darstellung wirkt spielerisch und zugleich erzählerisch – fast wie ein eingefrorener Moment voller Bewegung und Spannung. Die beiden anderen erhaltenen Decken sind dagegen rein ornamental gestaltet.

Die Holzbalkendecke ist in mehrere Felder unterteilt, deren Struktur noch heute die ursprüngliche Raumaufteilung erkennen lässt. Die Unterseiten der Balken waren mit orangefarbenen Ornamenten auf dunklem Grund bemalt, teils ergänzt durch weiße Obstdarstellungen. Obwohl die zugehörigen Räume selbst nicht mehr existieren – sie wurden spätestens mit dem Einbau des Museumstreppenhauses in den 1980er-Jahren aufgegeben – ist die ehemalige Gliederung durch die Malerei weiterhin ablesbar.

Die Deckenmalereien wurden zu einem unbekannten Zeitpunkt überdeckt, möglicherweise im Zuge baulicher Veränderungen nach 1744. Erst während der Restaurierungsarbeiten zwischen 1981 und 1987 wurden sie wiederentdeckt. Aufgrund ihrer hohen künstlerischen Qualität und ihres außergewöhnlich guten Erhaltungszustands gelten sie für ihre Entstehungszeit als einzigartig in Schleswig-Holstein.

Hinweis:

Das Kreismuseum Prinzeßhof ist derzeit bis zum 08.02.2026 geschlossen. Die barocke Deckenmalerei kann jedoch bereits jetzt im digitalen Rundgang auf unserer Website entdeckt werden. Ein virtueller Blick nach oben lohnt sich!

Laß, Heiko: Itzehoe, sog. Prinzesshof (cbdd20151), in: Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland, hg. von Stephan Hoppe, Hubert Locher und Matteo Burioni, München 2023, URL: www.deckenmalerei.eu/31387857-bc04-4de3-b2e9-38d2110f0ad1, letzter Zugriff: 2025-12-12

Text: Paul Siemer

November 2025

Reichsbanknoten der 1920er-Jahre – Spiegel einer bewegten Zeit

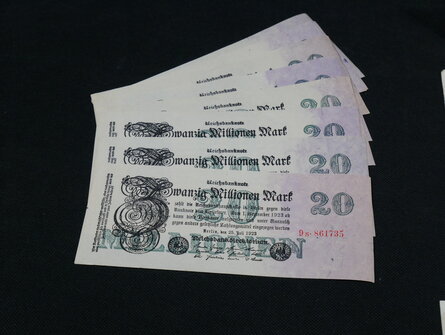

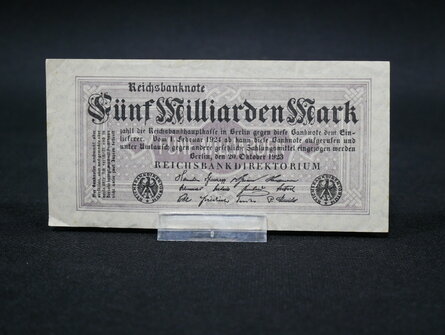

Reichsbanknoten, 1923

Kreismuseum Prinzeßhof, Inv. Nr.

1995-10, 2007-171, 2021-543

Die Reichsbanknoten der 1920er-Jahre sind ein Zeugnis der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Sie wurden von der Deutschen Reichsbank ausgegeben und prägten den Alltag der Weimarer Republik – insbesondere während der dramatischen Inflationszeit von 1919 bis 1923.

Historischer Hintergrund

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs stand Deutschland vor enormen wirtschaftlichen Problemen: Reparationsforderungen, Kriegsschulden und eine schwache Wirtschaft führten zu einem rapiden Wertverlust der Mark. Um Staatsausgaben zu decken, ließ die Regierung immer mehr Geld drucken – mit katastrophalen Folgen.

Zwischen 1922 und 1923 beschleunigte sich die Inflation zur Hyperinflation. Die Preise stiegen täglich, manchmal sogar stündlich. Geldscheine mit Nennwerten von Tausenden, Millionen, Milliarden und schließlich Billionen Mark kamen in Umlauf.

Gestaltung und Merkmale

Die Banknoten dieser Zeit waren meist aufwendig gestaltet, mit ornamentalen Mustern, allegorischen Figuren und klassischen Schriftzügen. Dennoch mussten neue Scheine in immer kürzerer Zeit gedruckt werden, wodurch viele Noten einen eher schlichten oder hastig entworfenen Charakter erhielten.

Aufgedruckt war stets der Hinweis auf die Reichsbankdirektion sowie die Seriennummer. Aufgrund des enormen Geldbedarfs wurden viele Druckereien im Reich mit der Herstellung beauftragt – es entstanden somit zahlreiche Varianten, Papierarten und Druckstile.

Ende der Inflation und neue Währung

Mit der Einführung der Rentenmark im November 1923 wurde die Inflation gestoppt. Die alten Reichsbanknoten verloren rasch ihren Wert und wurden durch die neue stabile Währung ersetzt.

Bedeutung heute

Heute sind Reichsbanknoten aus den 1920er-Jahren begehrte Sammelobjekte. Sie erzählen von einer der turbulentesten Phasen der deutschen Wirtschaftsgeschichte und veranschaulichen, wie stark eine Währung das Vertrauen der Bevölkerung beeinflussen kann.

Text: Jonas Lange

Oktober 2025

Fotografien der Freiwilligen Turner-Feuerwehr Itzehoe zwischen 1924 & 1927

Inv. Nr. 1986-123

Inv. Nr. 1986-125

Inv. Nr. 1986-122

Bei den Objekten des Monats Oktober handelt es sich um drei, knapp 100 Jahre alte Fotografien. Diese bilden, passend zu dem Objekt des Monates Mai, die Feuerwehr in Itzehoe ab.

Mitte des 18. Jahrhunderts hatte die Stadt mit der Einrichtung einer Feuerwache und der Anstellung von „Spürtzenmeistern“ begonnen. Diese Maßnahmen bezeichneten die Anfänge einer professionellen Brandbekämpfung. Itzehoes erster Brandkorps auf freiwilliger Basis wurde 1848 errichtet und gehört damit zu einer der ältesten Feuerwehren in Schleswig-Holstein. 1870 wurde dann, durch Mitglieder des Männer-Turnverein-Itzehoe (MTV), die Freiwillige Turner-Feuerwehr gegründet, eine Ergänzung zu dem Brandkorps und Vorläufer und Ursprung der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe. Der erste Hauptmann der Turnerwehr war der Zimmermeister Peter Mohr unter dessen Leitung im Winter 1872 die erste Feuerprobe stattfand.

Das erste Foto zeigt den Langjährigen Hauptmann Johannes Mohr, welcher von 1896 bis 1924 der Führer der Freiwilligen Turner-Feuerwehr Itzehoe war. Zusehen ist er in seiner Dienstuniform 1924. Die Fotografie war laut des Textes auf der Rückseite ein Geschenk an Herrn P. Ohl aufgrund Mohrs Rücktritt im selben Jahr. Von diesem erhielt das Kreismuseum später dieses, sowie weitere Fotografien der Feuerwehr Itzehoe.

Text Rückseite:

“Herrn Abteilungsführer P. Ohl Hier Zur Erinnerung an unsere Gemeinsame Tätigkeit in der hies. freiw. Feuerwehr gewidmet von ihrem langjährigen Hauptman Johs. Mohr 7/4 24.”

Nach dem Rücktritt des Brandmajors Mohr nahm Hauptmann Johannes Evers seinen Platz ein. In den folgenden Jahren wurde die Wehr unter seiner Leitung zügig motorisiert und 1927 stand die Anschaffung einer Drehleiter an. Die Übernahme dieser ist auf dem zweiten Foto zu sehen. Die Drehleiter wurde im Jahr 1927 von C.D. Magirus AG, Ulm a.d. Donau gebaut und hatte eine Steighöhe von 26 Metern. Um 1927 wurde ebenfalls das dritte Foto aufgenommen. Auf diesem ist die ausgefahrene Drehleiter vor dem Schlauchturm des Feuerwehrgerätehauses in der Hindenburg Straße abgebildet.

Die Freiwillige Turner-Feuerwehr Itzehoe wurde nie wirklich aufgelöst, sondern ist ein Teil der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe geworden, die durch die Auflösung des Männer-Turnvereins entstanden ist.

Die Fotografien können aktuell in unserem Foyer betrachtet werden.

Text: Karla Sander

September 2025

Springpferd Meteor

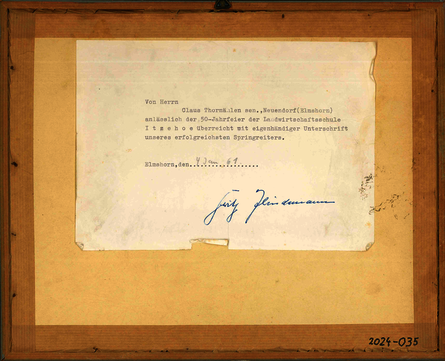

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Landwirtschaftsschule in Itzehoe schenkte der Landwirt Claus Thormählen aus Neuendorf b. Elmshorn ein Bild des berühmten Springpferdes Meteor. Auf der Rückseite des Bildes ist eine Unterschrift von Fritz Thiedemann zu sehen.

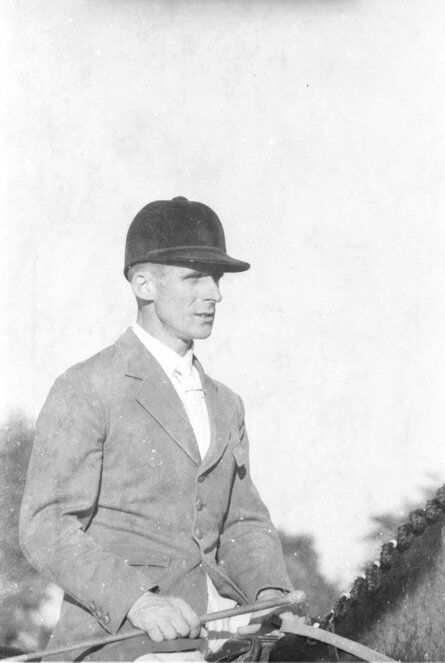

Fritz Thiedemann

Fritz Thiedemann Landwirtssohn aus Weddinghusen bei Heide war in den 1950er Jahren ein erfolgreicher Reiter. Mit seinem Pferd Meteor gewann er u.a. das Springderby in Hamburg im Jahre 1951. Bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki gewann er sowohl im Springreiten wie auch in der Dressur die Bronzemedaille. In den Folgejahren gewann er mit Meteor viele wertvolle Preise, dazu gehörte die Goldmedaille Europameisterschaft 1958 in Aachen. Im zu Ehren trägt die Reithalle des Holsteiner Verbandes in Elmshorn den Namen Fritz-Thiedemann-Halle.

Meteor

Meteor war eines der erfolgreichsten Springpferde des Holsteiner Verbandes. 1943 wurde Meteor geboren. Gezüchtet von Otto Dreeßen in Nindorf (Dithmarschen). Der Wallach wurde zunächst als reines Arbeitspferd eingesetzt. Erst 1952 verkaufte sein Besitzer Brandt Meteor an die Reit- und Fahrschule in Elmshorn. Noch zu Lebzeiten wurden vor dem damaligen Landwirtschaftsministerium, dem heutigen Sitz der Staatskanzlei, ein lebensgroßes Denkmal aus Bronze errichtet. In Elmshorn wurde eine Straße nach dem erfolgreichen Springpferd benannt.

Momentan lässt sich das Bild im Foyer unseres Museums betrachten.

Text: Reinhold Wenzlaff

Juni 2025

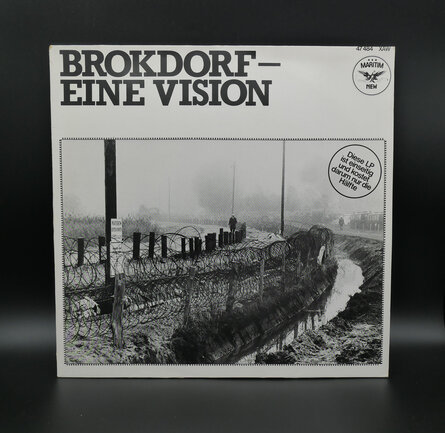

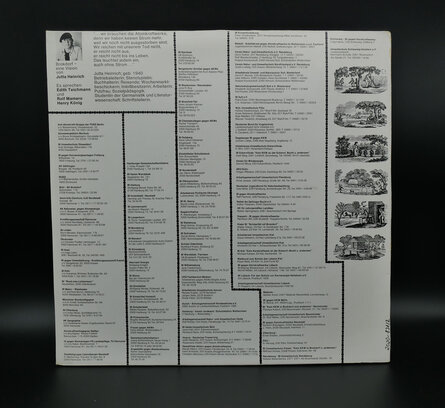

Langspielplatte „Brokdorf – eine Vision“

Das aktuelle Objekt des Monats verweist auf Ereignisse, die den Kreis Steinburg in den 1970er- und 1980er-Jahren bundesweit in die Schlagzeilen brachten: Die Proteste um das Kernkraftwerk Brokdorf.

Alles begann 1973, als die schleswig-holsteinische Landesregierung ein Gelände in Brokdorf als Standort für ein AKW auswies. Kurz darauf bildete sich mit der Bürgerinitiative Umweltschutz Unterelbe (BUU) eine Protestbewegung. Kurz nach dem Beginn der Bauarbeiten am 26. Oktober 1976 versammelten sich 8.000 Menschen, um gegen den Kraftwerkbau zu demonstrieren. Nach weiteren kleineren und großen Demonstrationen – z.B. am 13. November 1976 in Itzehoe und Brokdorf – konnten die Atomkraftgegner*innen einen Teilerfolg verbuchen: Das Schleswiger Verwaltungsgericht erließ am 17. Dezember einen Baustopp, der bis Februar 1981 Bestand haben sollte. Das bei Wiederbeginn der Bauarbeiten eilig verhängte Demonstrationsverbot zeigte keine Wirkung: Rund 100.000 Demonstrant*innen ließen sich am 28. Februar 1981 nicht davon abhalten, ihre Anliegen zu vertreten. Die meisten Protestierenden demonstrierten friedlich, dennoch eskalierte das Aufeinandertreffen mit den 10.000 Polizeikräften in Krawallen und Gewalt: Baumaterialien wurden zerstört, Aktivisten versuchten, den Bauplatz zu besetzen, es kam zu Angriffen auf Polizisten. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern, Tränengas und Rauchbomben. Das Vorgehen beider Seiten wurde in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. 1985 stellte das Bundesverfassungsgericht im sogenannten „Brokdorf-Beschluss“ die Rechtswidrigkeit des im Vorfeld erlassenen Demonstrationsverbotes fest.

Schallplatten, Plakate, Liederbücher und Postkarten zeigen, mit welchen vielfältigen Mitteln die Atomkraftgegner*innen ihren Protest an die Öffentlichkeit trugen. Außerdem wird deutlich, dass nicht nur Anwohner- und Umweltinitiativen gegen das AKW demonstrierten: So war 1976 auch der „Kommunistische Bund Westdeutschland“ vertreten, der unter dem Motto „Nieder mit Imperialismus und Reaktion!“ antrat, um das „imperialistische Energieprogramm“ zu stoppen und „Abenteuertum, Verbrechertum und Gebührenausplünderung für Monopolprofite“ den Kampf anzusagen.

Bis zu seiner Inbetriebnahme am 22. Dezember 1986 und darüber hinaus blieb das AKW Brokdorf Gegenstand von Kontroversen und Protesten. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986 war in mehreren deutschen Städten Anlass für Kundgebungen gegen die Nutzung von Atomkraft zur Energiegewinnung. Am 7. Juni 1986 fand in Brokdorf eine Großdemonstration statt, bei der es ebenfalls zu Krawallen kam. Von August 1986 bis Dezember 2021 wurden vor dem AKW Brokdorf jeden Monat friedliche Protestaktionen abgehalten. Am 31. Dezember 2021 stellte das Kernkraftwerk Brokdorf seinen Betrieb ein.

Auch wenn der umstrittene Meiler nun keinen Strom mehr produziert, wird er den Brokdorfern noch einige Zeit erhalten bleiben: Der Abbau begann 2023 und wird sich über rund 15 Jahre hinziehen.

Text: Vivian Vierkant

Mai 2025

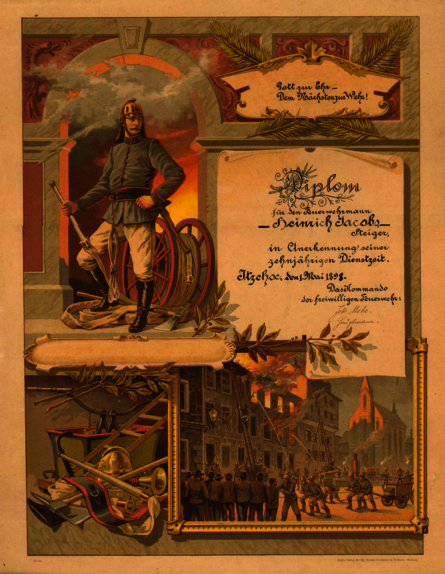

Feuerwehr Diplom

Material: Papier, Druck, Handschrift

Maße: 57,5 x 43,9 cm

Datierung: 1. Mai 1898

Zum 1. Mai – traditionell auch als Tag der Arbeit gefeiert – stellen wir ein Zeugnis bürgerschaftlichen Engagements in den Mittelpunkt: Ein Feuerwehr-Diplom aus dem Jahr 1898, das dem Itzehoer Feuerwehrmann Heinrich Jacobs verliehen wurde. Es würdigt seine zehnjährige Dienstzeit als „Steiger“, also als Einsatzkraft, die für das Besteigen von Leitern und Arbeiten in großen Höhen zuständig war. Die feierliche Inschrift lautet:

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr! Diplom für den Feuerwehrmann Heinrich Jacobs, Steiger, in Anerkennung seiner zehnjährigen Dienstzeit. Itzehoe, den 1. Mai 1898. Das Kommando der freiwilligen Feuerwehr.“

Die Urkunde ist nicht nur ein persönliches Ehrenzeugnis, sondern auch ein historisches Dokument, das die lange und traditionsreiche Geschichte des organisierten Brandschutzes in Itzehoe belegt.

Erst zur Mitte des 18. Jahrhunderts sind in Itzehoe mit der Einrichtung einer Feuerwache und der Anstellung von „Sprützenmeistern“ Anfänge einer professionellen Brandbekämpfung zu erkennen. 1844 organisierte die Stadt das Feuerlöschwesen neu. Eine dem Polizeimeister unterstellte Brandwache entstand. Hausbesitzer waren verpflichtet, Löschgerät bereitzuhalten und im Notfall zur Hilfe zu eilen. 1848 wurde die Brandwache durch ein freiwilliges Brandcorps ersetzt. 1870 gründeten Mitglieder des Männer-Turnvereins Itzehoe (MTV) eine „Freiwillige Turner-Feuerwehr“, den Vorläufer der heutigen Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe.

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert folgte eine Reihe von Innovationen wie mobile Leitern, der Ausbau des Hydrantennetzes und 1929 der Umzug in die neu errichtete Wache in der Hindenburgstraße. Die Motorisierung schritt voran und war 1933 abgeschlossen. Während des Zweiten Weltkriegs war die Itzehoer Feuerwehr in Kiel, Hamburg und Wilster eingesetzt, um die Brände nach den Luftangriffen zu bekämpfen. Vom Kriegsende 1945 bis 1948 übernahm die britische Militärregierung die Leitung der Feuerwehren. Seitdem sind wieder die Kommunen für den Brandschutz verantwortlich.

Die Itzehoer Feuerwehr hat seit ihrer Gründung zahlreiche große und kleine Einsätze bewältigt. Die Sturmflut im Jahr 1962 und der Großbrand in der Holzhandlung Biel (1989) sind den Itzehoer*innen wohl besonders im Gedächtnis geblieben. Längst sind Feuerwehren nicht mehr ausschließlich für Löscharbeiten und Brandschutz zuständig. Nach dem Motto „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ leisten Hauptamtliche und Freiwillige Hilfe bei Verkehrsunfällen, machen sich bei Sturm und Unwetter auf den Weg, um umgefallene Bäume von Straßen und Bahngleisen zu entfernen und Keller leer zu pumpen, beseitigen Gefahrenstoffe, öffnen Türen für Polizei und Rettungsdienst und zeigen auf Bäumen festhängenden Katzen den Weg nach unten.

Für diese vielfältigen Aufgaben, von denen hier nur einige genannt sind, stehen in Itzehoe neun hauptamtliche und 135 freiwillige Feuerwehrleute zur Verfügung. Seit 1985 ist Itzehoe Standort der einzigen Feuerwehrtauchergruppe der schleswig-holsteinischen Westküste, die für Wasserrettung und -bergung zuständig ist. Interessierte Jugendliche können sich seit 2013 in der Jugendfeuerwehr engagieren.

2020 wurde an der Kastanienallee mit einem Neubau nach modernen Standards begonnen, der die in die Jahre gekommene Hauptwache in der Hindenburgstraße ersetzen soll und im Mai 2025 eröffnet wird – genau 127 Jahre nach Ausstellung des Diploms für Heinrich Jacobs.

Das Diplom ist derzeit im Eingangsbereich des Kreismuseums zu sehen – ein Stück lokaler Geschichte und ein Dank an alle, die damals wie heute im Dienst der Allgemeinheit stehen.

Text: Vivian Vierkant & Paul Siemer

April 2025

Osterei mit Bemalung „Prinzeßhof“

Material: Nandu-Ei, Spitze, Acryl, Lack

Maße: Höhe: 15 cm Umfang: 30 cm

Datierung: 1990er Jahre

Unser Objekt des Monats ist für den österlichen April ein bemaltes Nandu-Ei. Nandus sind flugunfähige Laufvögel, die in Südamerika beheimatet sind. Das Ei wurde von der Kellinghusener Hobbymalerin Elke Dammann bemalt, die sich bereits seit ihrer Jugend mit der Eier- und Holzmalerei beschäftigt hat. Im Kreismuseum wurde das Ei bereits im März 1997 im Rahmen der Ausstellung „Verziert und dekoriert – Bunte Eier zu Ostern“ präsentiert und ist seitdem Teil der musealen Sammlung. Die Bemalung zeigt eine historische Ansicht des Prinzeßhofs, der zunächst zum adeligen Kloster in Itzehoe gehörte und seit den 1960er Jahren das Kreismuseum beheimatet.

Die christliche Tradition des Ostereier-Dekorierens

Die Tradition, Ostereier zu dekorieren, zählt zu den bekanntesten Bräuchen des christlichen Osterfestes. Ihre Wurzeln reichen weit zurück und verbinden heidnische Frühlingssymbole mit christlicher Auferstehungstheologie. Im Zentrum steht das Ei als Sinnbild des Lebens, der Erneuerung und – im christlichen Kontext – der Auferstehung Jesu Christi.

Ursprünge im Kultur- und Religionskontakt

Bereits in vorchristlichen Kulturen galt das Ei als Symbol der Fruchtbarkeit und des Neubeginns, insbesondere im Rahmen von Frühlingsritualen. Mit der Ausbreitung des Christentums in Europa wurden viele dieser heidnischen Traditionen aufgenommen und neu interpretiert. Das Ei wurde in die christliche Symbolwelt integriert und zum Zeichen für das leere Grab Christi: äußerlich verschlossen, birgt es im Inneren neues Leben – ein starkes Bild für die Auferstehung.

Während des Mittelalters war das Verzieren von Eiern insbesondere in der Fastenzeit und zu Ostern weit verbreitet. In der österlichen Bußzeit verzichtete man traditionell auf tierische Produkte, einschließlich Eiern. Da Hühner jedoch weiterhin legten, wurden die Eier gesammelt, gekocht und teils auch konserviert. Zum Osterfest, dem feierlichen Abschluss der Fastenzeit, wurden sie verschenkt, gegessen – und oft kunstvoll verziert.

Theologische Bedeutung des Ostereis

In der christlichen Deutung wird das Osterei zu einem vielschichtigen Symbol: Es steht für das Leben, das durch den Tod hindurchgeht – analog zur biblischen Erzählung der Passion und Auferstehung Jesu. Besonders in den orthodoxen Kirchen hat sich diese Bildsprache ausgeprägt: Rot gefärbte Eier etwa erinnern an das vergossene Blut Christi und zugleich an die Hoffnung auf neues Leben.

Das Ei wird so zur kleinen Osterikone: greifbar, alltäglich – und doch tief symbolisch.

Das Objekt des Monats wird aktuell zusammen mit weiteren Ostereiern in einer Vitrine im Foyer des Kreismuseums präsentiert. Kommen Sie gerne vorbei und lassen sich für die eigenen Ostereier inspirieren.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Feiertage und fröhliche Ostern!

Text: Esther Wrobbel

März 2025

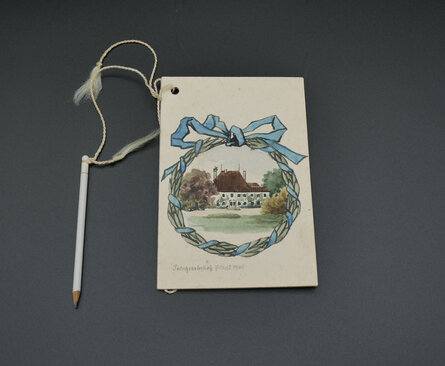

Tanzkarte von Prinzessin Marie von Schleswig-Holstein-Glücksburg (7 Mai 1909)

Prinzessin Marie von Schleswig-Holstein-Glücksburg war eine begabte Künstlerin, die von 1894 bis 1941 im Prinzeßhof lebte, dem heutigen Kreismuseum Prinzeßhof. Sie widmete sich der Kunst, von der viele Werke erhalten geblieben sind.

Diese Tanzkarte aus dem Jahr 1909 gehörte der Prinzessin und ist nicht nur ein Zeugnis vergangener Tanzveranstaltungen der Adelsgesellschaft, sondern auch ein kunstvolles Erinnerungsstück. Besonders bemerkenswert ist die Vorderseite der Karte: Sie zeigt eine zarte Aquarellzeichnung des Hauses, angefertigt von der Prinzessin selbst. An dieser Karte ist außerdem ein kleiner Bleistift befestigt, der möglicherweise von der Prinzessin selbst genutzt wurde und eine zusätzliche persönliche Note verleiht. Diese Details machen das Exponat noch lebendiger und zeigen die enge Verbindung zwischen der Prinzessin und diesem Erinnerungsstück.

Im Inneren der Tanzkarte ist die Reihenfolge der Tänze festgehalten, darunter der „Tisch-Walzer“, „1. Lancier“, „2. Lancier“ und der „Blumen-Walzer“. Zudem finden sich dort die Namen ihrer Tanzpartner, die an diesem Abend mit ihr tanzten. Der Ball fand im Adligen Kloster zu Itzehoe statt, wie auf der letzten Seite der Karte vermerkt ist.

Neben dieser Tanzkarte sind im Museum auch weitere Werke von Prinzessin Marie zu sehen, darunter Aquarellpostkarten mit Landschaftsmotiven, die von ihr gemalt wurden.

Text: Daria Kodieva

Momentan lässt sich die Karte im Foyer unseres Museums betrachten.

Februar 2025

Ammonit mit Kammerung, Jura, 160 Mio., FO: Porta Westfalica, Minden NRW

Ammoniten sind häufig Fossilien, die wegen ihrer Schönheit und großen Formenvielfalt auch gern gesammelt werden. Bei den Ammoniten handelt es sich um versteinerte Gehäuse ausgestorbener Kopffüßer (Weichtiere/Wassertiere). Sie existierten vom Unterdevon (vor 417 Mio. Jahren) bis zum Ende der Kreidezeit (vor 65 Mio. Jahren). Die Größe der Schale ausgewachsener Tiere liegt meist im Bereich bis 30 cm.

Ein Ammonit hat mehrere Kammern wodurch es Wasser ein und ausgepumpt hat und dem entsprechend im Wasser schwebte oder am Boden lag.

Man darf sich dieses Tier wie eine Art Tintenfisch vorstellen, was am Kopf Fangarme und eine Art Schnabel zum fangen der Kleintiere hat, welches dann gefressen wurde, vorstellen.

In unserer Sonderausstellung „Urzeit in Norddeutschland Erdgeschichte zum Anfassen“ ist ein Ammonit besonders gut anzuschauen. Die äußeren Kammern sind mit Gestein gefüllt, wahrscheinlich waren die einzelnen Kammern leicht beschädigt gewesen, die inneren Kammer sind sehr schön zu sehen, mit den Jahren haben sich die Kammern kristallisiert. Unser Ammonit stammt aus der Jurazeit vor 160 Mio. Jahren.

Text: Nadine Slot

Momentan lässt sich der Ammonit in unser aktuellen Sonderausstellung “Urzeit in Norddeutschland - Erdgeschichte zum Anfassen”, betrachten.

Januar 2025

Dampfmaschine DC 511/2, um 1925

Im 18. Jahrhundert brach ein neues Zeitalter an – das Zeitalter der Dampfmaschine. 1712 konstruierte der britische Erfinder Thomas Newcomen die erste Maschine dieser Art. Mit den Weiterentwicklungen von James Watt, die eine Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit mit sich brachten, waren Dampfmaschinen bald nicht mehr wegzudenken – sei es im Bergbau, in der industriellen Fertigung oder beim Antrieb von Schiffen und Eisenbahnen.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts eroberte die Dampfmaschine die Kinderzimmer. Die Modelle funktionierten zwar nach einem einfacheren Prinzip, aber im Kern genauso wie ihre großen Verwandten: Elektrisch oder über eine Flamme, die durch das Verbrennen von z.B. Spiritus entsteht, wird das Wasser im Kessel zum Kochen gebracht. Der Dampf entweicht und setzt dabei die Räder in Gang. So bot die Modell-Variante nicht nur Spaß für Groß und Klein, sondern auch eine anschauliche Demonstration physikalischer Vorgänge.

Die hier gezeigte Spielzeug-Dampfmaschine wurde von der Firma Doll & Co. aus Nürnberg hergestellt. Die Spezialität des 1898 gegründeten Unternehmens waren Dampfmaschinen und Modelleisenbahnen, ab den 1920er-Jahren kamen dampfbetriebene Spielzeugautos und Lastwagenmodelle dazu. Im Jahr 1938 wurde die Firma aufgrund der jüdischen Herkunft ihrer Gründer John Sondheim und Peter Doll sowie des Miteigentümers Max Bein „arisiert“ und weit unter Wert an einen Konkurrenten, die Spielzeugfirma Gebr. Fleischmann GmbH & Co. KG, verkauft. Die ehemaligen Eigentümer und ihre Familien flohen in die USA und überlebten den Holocaust im Exil. Bis 1949 wurden die Produkte unter dem Markennamen „Doll“ angeboten. Die Fleischmann GmbH existiert bis heute und stellt Modelleisenbahnen her.

Text: Vivian Vierkant

Aktuell lässt sich die Dampfmaschine im Bereich der alten Spielzeuge, im ersten Stock des Museums, betrachten.

Dezember 2024

Feldpost-Weihnachtsbaum, 1914

Dieser faltbare Weihnachtsbaum besteht aus gefärbten Federn und Pappe. Zu Weihnachten 1914 wurden zehntausende dieser Bäumchen als „eilige Feldpost“ an die Fronten des Ersten Weltkriegs (1914-1918) geschickt. Nur drei davon sind heute noch erhalten.

„Weihnachten sind wir wieder zuhause“ – mit dem Glauben an einen baldigen Sieg zogen die Soldaten des Deutschen Kaiserreichs im August 1914 in den Ersten Weltkrieg. Doch alle Versprechungen von schnellen Erfolgen erwiesen sich als inhaltslos. Die enttäuschten Hoffnungen und die Realität des Krieges ließen die Soldaten an den Fähigkeiten der Obersten Heeresleitung zweifeln. Bereits im ersten Kriegsjahr 1914 stand also die Hebung der Moral ganz oben auf der Agenda der Befehlshaber. Ob das Bäumchen diesen Zweck erfüllen konnte, ist fraglich.

Heute erinnert es nicht nur an die Entfremdung zwischen Führungspersonal und einfachen Soldaten, sondern auch an ein einzigartiges Ereignis: den nur wenige Tage andauernden „Weihnachtsfrieden“ von 1914. Deutsche und britische Soldaten sangen gemeinsam Weihnachtslieder, teilten Bier, Zigaretten und Lebensmittel und spielten im „Niemandsland“ zwischen den Schützengräben Fußball. Die Deutschen stellten die Feldpostbäumchen auf die Ränder der Schützengräben und signalisierten so ihre Bereitschaft, die Waffen ruhen zu lassen.

Aktuell lässt sich der Feldpost-Weihnachtsbaum in unser Pop-up-Ausstellung: Historisches Weihnachten betrachten.

Kontakt

Kreismuseum Prinzeßhof

Kirchenstr. 20

25524 Itzehoe

Tel: 04821 - 1788099

prinzesshof@steinburg.de